トップページ > シーバー病(セーバー病)

シーバー病(セーバー病)NEW

Q:シーバー病(セーバー病)とは何ですか?

![]()

シーバー病は、正式には「踵骨骨端症(しょうこつこったんしょう)」と呼ばれ、成長期のかかとの骨に生じる成長痛の一種です。特に10歳前後で活発にバスケットボール、野球、陸上やダンスなどのスポーツを行う子どもに多く見られるとされています。

この病気は、成長期にあるかかとの骨の先端に位置する柔らかい軟骨(骨端線)が構造的に弱い部分であるために発生します。スポーツなどによる繰り返しの負担がこの骨端線にかかることで、炎症が起こり痛みが生じます。

シーバー病はセーバー病と表記されることもあります。

Q:シーバー病はどんな症状が出ますか?

![]()

シーバー病の主な症状には以下のようなものが挙げられます。

・走ったりジャンプしたりするときに、かかとの後方や側面が痛い。

運動後にかかとの痛みが強くなる傾向があり、部活などの運動後にかかとがジンジンしてくるというお子さんもいます。

・かかとを押すと強く痛む(圧痛がある)。

・痛みを避けるために、つま先立ちで歩くことがある。

時には、かかとが少し腫れたり、熱っぽく感じたりすることもあります。

この痛みは一時的な症状であることが多く、骨の成長が進むにつれて自然に治ることもあります。しかし、「痛いのを我慢してスポーツを続けていたら、どんどん痛みがひどくなった」というケースも少なくありません。

痛みを我慢して運動を続けると症状が悪化したり長引いたりすることがあるため、お子さんがかかとの痛みを訴えたら一度専門医に相談することが大切です。

Q:シーバー病の原因は何ですか?なぜなってしまうのでしょうか?

![]()

シーバー病の主な原因は、成長期のかかとの骨への過度な負担(オーバーユース)です。例えば、長時間の練習や、急な坂道を走る、硬い地面で練習するなどの「繰り返しストレスがかかる」活動が挙げられます。

成長期の子どものかかとの骨(踵骨)は、まだ完全に固まっておらず、軟骨部分が多くて弱い状態です。このかかとの骨には、ふくらはぎの筋肉につながる「アキレス腱」と、足の裏の膜である「足底腱膜」が付着しています。

ランニングやジャンプなどの動作を繰り返すと、これらの腱や膜が、かかとの弱い成長軟骨部分を強く引っ張ります。この「引っ張る力(牽引力)」が繰り返し加わることで、軟骨に炎症や小さな損傷が起きて痛みが発生します。

Q:シーバー病になりやすい人はどんな人ですか?

![]()

シーバー病は、特に以下のような10歳前後の子どもがなりやすい傾向にあります。

・サッカー、バスケットボール、野球、陸上、ダンスなど、走ったり跳んだりする機会の多いスポーツをしている。

・練習時間が長い、または練習強度が高い。

・扁平足など、足の構造的な特徴がある。

・ふくらはぎや足裏、足首などが硬い。

Q:シーバー病はただの「成長痛」とは違うのですか?

![]()

はい、一般的な「成長痛」とは痛みの特徴が異なります。成長痛と間違われる場合もありますがシーバー病の場合、痛む場所やタイミングに特徴があります。

■シーバー病の場合:

痛む場所:

かかと(痛む場所がはっきりしている)。

痛むタイミング:

運動中や運動後に痛むことが多い。

特徴:

押すと痛い場所(圧痛点)が明確にある。

■一般的な成長痛の場合:

痛む場所:

すね、ふくらはぎ、太ももなど(痛む場所が日によって変わることがある)。

痛むタイミング:

夕方から夜間、特に安静時に痛むことが多い。

特徴:

痛む場所がはっきりせず、レントゲンなどでは異常が見つからない。

このように、シーバー病は「運動するとかかとが痛む」という明確な症状が出ることが多く、一般的な成長痛とは異なります。思い当たる場合はシーバー病の可能性を考え、一度専門の医療機関を受診することをお勧めします。

Q:シーバー病かもしれないと思ったら、何科を受診すればよいですか?

![]()

かかとに痛みがあり、シーバー病が疑われる場合は、整形外科を受診してください。

整形外科では、医師が痛みの状況やスポーツ歴などを詳しく問診し、かかとを触ったり押したりして痛みの場所を確認します。

多くの場合、症状と身体所見から診断が可能ですが、骨折など他の病気の可能性がないかを確認するために、レントゲン検査を行うこともあります。レントゲンでは、シーバー病に特徴的なかかとの骨の変化が見られることもあります。

Q:シーバー病はどうやって治療しますか?

![]()

シーバー病の治療の基本は「保存療法」です。早く治すための最も重要なポイントは、かかとへの負担を減らすことです。

一般的な保存療法としては、以下の方法が挙げられます:

安静(スポーツ活動の制限):

痛みの原因となっているスポーツを一時的に休むか、練習量を減らしてかかとを休ませることが最も重要です。

アイシング:

運動後や痛みが強いときに、氷のうなどでかかとを15分程度冷やします。炎症を抑え、痛みを和らげる効果があります。

ストレッチ:

かかとへの負担を減らすために、硬くなったふくらはぎ(アキレス腱)や足の裏(足底腱膜)の筋肉をゆっくりと伸ばすストレッチが非常に効果的です。お風呂上がりなど、身体が温まっているときに行うと良いでしょう。

インソール(足底挿板):

かかとへの衝撃を和らげるクッション性の高いインソールや、ヒールカップ(かかとを安定させる装具)を使用することで、歩行時や運動時の痛みを軽減できる場合があります。

湿布・塗り薬:

痛みが強い場合は、消炎鎮痛効果のある湿布や塗り薬を使用することもあります。

これらの保存療法を適切に行うことで、多くは数週間から数ヶ月で改善に向かいます。

Q:シーバー病の予防法はありますか?

![]()

運動前後のストレッチを習慣にする:

ふくらはぎやアキレス腱、足裏の柔軟性を高めることが大切です。筋肉が硬いと、かかとの骨を強く引っ張ってしまいます。

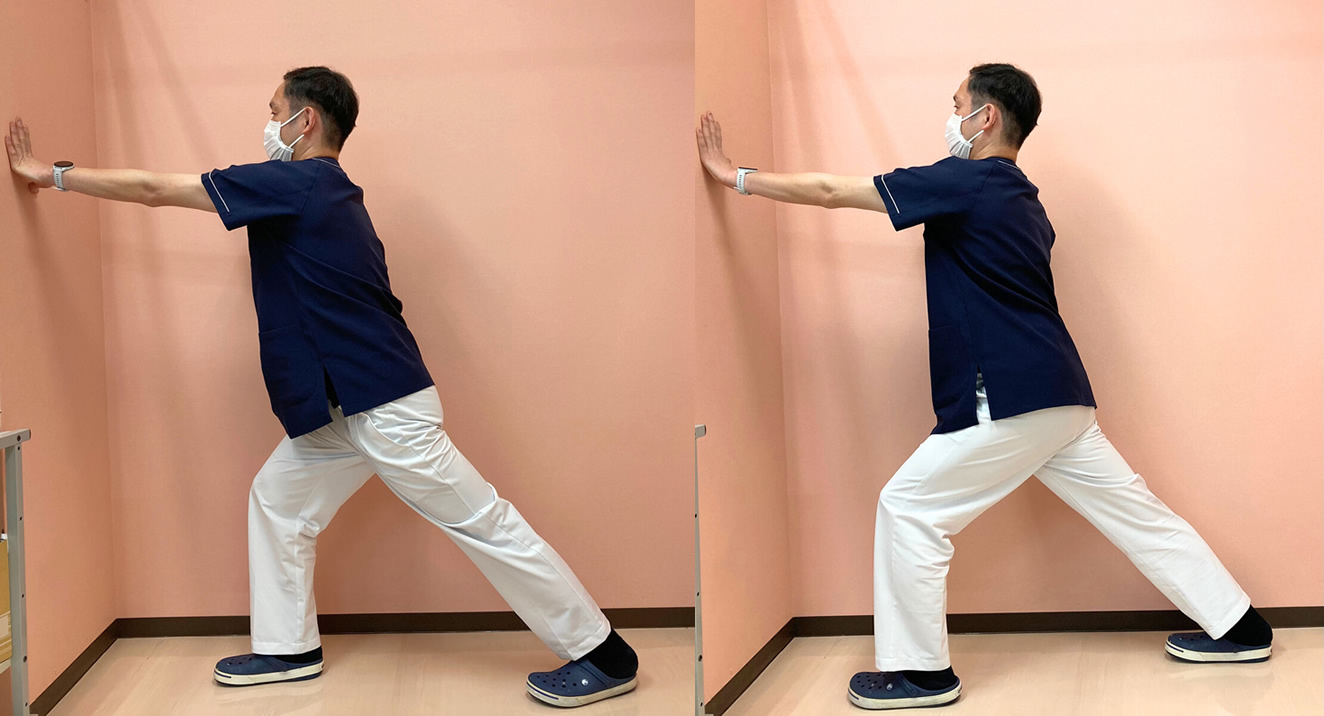

ふくらはぎのストレッチ(壁押し):

壁に手をつき、伸ばしたい足を後ろに引き、かかとを床につけたままゆっくり体重を前にかけ、ふくらはぎが伸びるのを感じながら30秒キープします。これを左右3セット行いましょう。

足裏のストレッチ:

タオルギャザー(足の指でタオルをたぐり寄せる)や、ゴルフボール・テニスボール、ご家庭にあるラップの芯を利用し、足裏で転がしてほぐす方法があります。運動前だけでなく、お風呂上がりもしくは起床時に行うとより効果的です。

靴とインソールの工夫:

かかとへの衝撃を和らげるために、適切な靴選びが重要です。日常履きの靴やスポーツシューズは、かかと部分に十分なクッション性があるものを選びましょう。サイズが合わない靴や、かかとがゆるい靴は、足が靴の中で動き、余計な負担がかかるため避けましょう。

かかとの衝撃を吸収する素材(ソルボセインなど)を使ったスポーツ用のインソール(中敷き)や、かかとを安定させるヒールカップの活用も非常に有効です。スポーツ用品店や整形外科で相談してみることをお勧めします。

運動量のコントロールと十分な休養:

熱心な練習も大切ですが、「やりすぎ」はシーバー病の主な原因である「過度な負担(オーバーユース)」につながります。痛みが少しでもある場合は、勇気をもって練習を休むか、かかとに負担のかからないメニュー(例:スイミング)に切り替える判断が必要です。週に1〜2日はスポーツをしない休息日を設け、体を休ませましょう。

バランスの取れた食事と十分な睡眠:

骨や筋肉が成長する時期には、体を作るための栄養と休養が不可欠です。カルシウム(乳製品、小魚)、タンパク質(肉、魚、大豆製品)、ビタミンD(きのこ類、魚)などをバランス良く摂取し、丈夫な骨と筋肉を作りましょう。また成長ホルモンは睡眠中に多く分泌されるため、夜更かしを避け、十分な睡眠時間を確保することが体の回復と成長を助けます。

かかとの痛みのサインを見逃さない:

かかとが痛いと感じるだけでなく、かかとをかばって歩き方がおかしくなったり、痛みを我慢して運動を続けると、症状が悪化したり回復が長引いたりする可能性があります。

これらの予防策を日常生活に取り入れることで、シーバー病のリスクを減らし、安心してスポーツを楽しめる環境を整えることができます。

Q:子どものかかとの痛みがなかなか治りません。何か根本的な治療法はありますか?

![]()

かかとの痛みが長引き、なかなか治らない。ストレッチやインソールなどの保存療法を続けても、数ヶ月以上にわたって改善が見られず、思うようにスポーツに復帰できない。

このような難治性のシーバー病(踵骨骨端症)に悩むお子さんも少なくありません。

最近の研究では、このような長引く痛みの背景に「モヤモヤ血管(異常な新生血管)」の存在が関係していることが分かってきました。モヤモヤ血管は、本来必要のない異常な血管で、痛みを感じる神経とともに増殖するため、慢性的でしつこい痛みを引き起こします。

このモヤモヤ血管に対して、「動注治療」という新しいアプローチが開発されました。動注治療は、点滴で使われる極細のカテーテル(チューブ)を用い、足首の動脈から薬を流して、モヤモヤ血管をピンポイントで治療する方法です。数分で終了し、身体への負担も少ないのが特徴です。

痛みの根本原因であるモヤモヤ血管を直接治療することで、従来の保存療法では難しかった根本的な痛みの改善と早期のスポーツ復帰が期待できます。

くわしくは治療実例よりご参照ください。

<参考文献・出典>

本記事は以下の医学的文献・専門情報を参考に作成しています。

・Achar S, Yamanaka J. Apophysitis and Osteochondrosis: Common Causes of Pain in Growing Bones. Am Fam Physician. 2019;99(10):610-618.

・Fares MY, et al. Sever’s Disease of the Pediatric Population: Clinical, Pathologic, and Therapeutic Considerations. Clin Med Res. 2021;19(3):132-137.

・Uvelli K, Neher J. Treatment for Calcaneal Apophysitis (Sever’s Disease). Am Fam Physician. 2017;96(2):126-127.

・Ramponi DR, Baker C. Sever’s Disease (Calcaneal Apophysitis). Adv Emerg Nurs J. 2019;41(1):56–61.

・OrthoInfo(American Academy of Orthopaedic Surgeons): Sever’s Disease(Heel Pain)

・StatPearls: Smith JM, Varacallo M. Sever Disease (Calcaneal Apophysitis). [Updated 2024]

・奥野祐次. MSK Embolization: From the Established to the Emerging. Endovascular Today. 2025年2月号

著者プロフィール

奥野祐次 M.D., Ph.D.(医師・医学博士)

オクノクリニック 総院長

専門分野:慢性疼痛、モヤモヤ血管に対する血管内治療、カテーテル治療・動注治療、画像診断(MRI・エコーを活用した精密な痛みの診断)

2006年3月、慶應義塾大学 医学部 卒業。2008年より放射線科医として血管内治療に従事し、2012年3月、同大学大学院医学研究科博士課程を修了(研究テーマ:「病的血管新生」)。同年4月より江戸川病院にて運動器疾患に対する血管内治療を専門に担当。2014年には同院「運動器カテーテルセンター」センター長に就任。2017年10月、神奈川県・センター南にて「オクノクリニック」を開院。

現在東京を中心に全国10院を運営するオクノクリニックの総院長。運動器カテーテル治療の専門医として、長年にわたり痛みに悩む患者の治療に取り組んでいる。

慢性痛についてのお問い合わせ・診療予約

![オクノクリニック [新規予約受付時間]10:00-16:00[休診日]日曜日](images/tel2.jpg)

![オクノクリニック [新規予約受付時間]10:00-16:00[休診日]日曜日](images/tel1.jpg)