トップページ > 声帯炎(慢性喉頭炎)

声帯炎(慢性喉頭炎)

Q:慢性声帯炎とはどんな病気ですか?

![]()

慢性喉頭炎(声帯炎)は、発声に伴う繰り返しの負担から声帯とその周囲の慢性的な炎症により、声が出にくくなる、喉がくすぐったい、咳や痰などの症状が3か月以上続く疾患です。

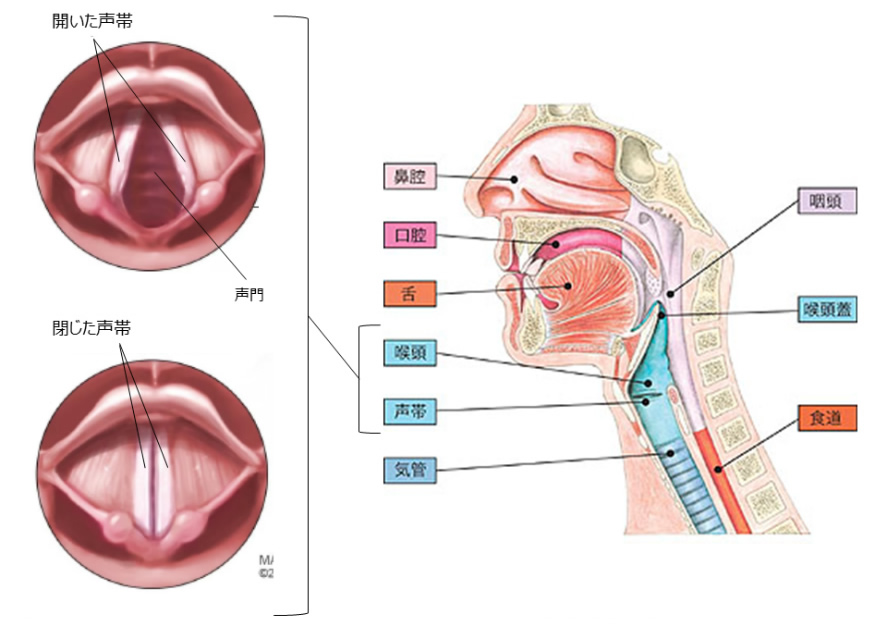

声帯は喉仏(のどぼとけ)のところに位置する喉頭と呼ばれる器官の一部です(図)。教師、講師やダンスのインストラクター、歌手など声をよく使う仕事の人、スポーツの応援などで大声を出す人、更年期以降の女性がかかりやすいとされています。

治療は、声帯への負担を減らすこと、炎症を抑える消炎剤の内服や吸入、注射などがあり、また原因となりうる感染やアレルギーの治療が挙げられます。

Q:声帯炎はどんな症状ですか

![]()

慢性声帯炎の症状は、嗄声(させい:声が枯れ、出にくくなる)が代表的です。ほかに、喉のくすぐったい感覚、ヒリヒリ感、常時のどに違和感があり咳込みたくなる衝動、透明の痰がよくからむ、などがあります。

一般的にこれらの症状が3か月以上続く場合を声帯炎、あるいは慢性喉頭炎と呼びます。

Q:声帯炎の原因はなんですか

![]()

慢性声帯炎の主な原因はウイルス感染、オーバーユーズ(歌や講演、応援などで声を酷使する)の2つが多いです。ウイルス感染では、インフルエンザに加えて、COVID-19も原因のひとつになり得ます。これらのウイルスに感染して生じた急性の炎症が長く続いて慢性化します。

オーバーユーズとは、酷使することを意味します。大きな声を繰り返し出す習慣のある方は酷使していると言えます。声帯は左右両側の対になった構造であり、発声に伴いお互いがぶつかり合う力が働きます。また、ねじりの力や引っ張られる力が加わることが知られています。このような発声に伴った声帯への負担がかかると、炎症性サイトカインと呼ばれる物質が声帯の粘膜下で生じて、発赤、出血、血管増生、腫脹、などが生じます。これが繰り返されることで声帯炎や声帯ポリープ形成の原因となります。

このほか、次のような刺激や疾患が、慢性声帯炎の危険因子になります。

<慢性声帯炎の原因・危険因子>

・音声酷使

・ウイルス感染(COVID-19含む)

・大気汚染(PM2.5や黄砂)や

・喫煙

・過度の飲酒

・反復する鼻水(後鼻漏:慢性副鼻腔炎、慢性鼻炎で鼻水が喉に落ちる)

・反復する咳

・1型アレルギー

・胃酸の逆流(逆流性食道炎。声帯にも影響することがある)

Q:声帯炎ではどのような検査をしますか

![]()

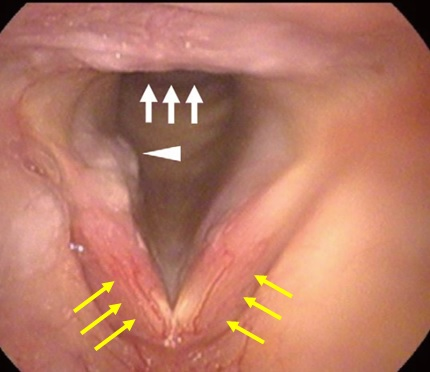

問診による症状の確認と内視鏡検査が行われます。内視鏡検査では、声帯全体に軽度の発赤や腫脹(下の画像の黄色矢印)が観察されます。

逆流性食道炎や喉頭アレルギーによるものの場合は、声帯の炎症に加えて、披裂部という声帯の更に後方の部分に浮腫性の腫れ(下の画像の白矢印)を伴うことが多いです。

Q:声帯炎はどのような治療をしますか?

![]()

慢性声帯炎の治療は、生活習慣指導と内服が主となります。

生活習慣の見直しとしては、オーバーユーズ(声の酷使)で生じている場合は、喉を休ませる、発声練習の見直しなどを行ないます。飲酒や喫煙などの習慣を見直します。PM2.5などを吸い込まないようにマスクを心がけ、加湿器を使って乾燥を防ぐことも勧められます。また、ステロイドの注射も用いられます。

内服薬としては、逆流性食道炎が原因と疑われる場合は胃酸を抑えるプロトンポンプ阻害薬が、アレルギーが疑われる場合は抗ヒスタミン薬が処方されます。また、鎮咳剤なども用いられます。炎症を抑えるステロイド剤や鎮痛剤(アセトアミノフェン、イブプロフェンなど)、うがい薬、トローチ、去痰薬(カルボシステインなど)も用いられます。

Q:声帯炎がなかなか治らない場合はどうすればいいですか

![]()

最近になって、慢性的な治りにくい炎症への新しい治療として、日帰りでできるカテーテル治療というものが開発されています。詳しくは下の動画や治療実例を参考にしてください。

Q:1年ほど前から慢性声帯炎になり様々な治療をしましたが治りません。改善させることはできますか?

![]()

慢性声帯炎では、声帯の粘膜が発赤していることからもわかるように、異常な血管が増えてしまい治りにくい炎症の原因になっています。

人間の体に炎症が起きると、そこには必ず異常な血管が生じています。その異常な血管から炎症細胞やお水が漏れ出て、声帯は腫れてしまいます。炎症が長引いてしまっているときは、このような血管が長期間居座っています。

最近になって、このような炎症の原因となる異常な血管を減らす20分ほどでできる日帰り治療が開発されています。これは炎症を減らすための「カテーテル治療」と呼ばれるもので、ドイツやアメリカでも主に関節炎への治療としてたくさん行われています。

興味のある方はこちらの動画や治療実例も参考にしてください。

著者プロフィール

奥野祐次 M.D., Ph.D.(医師・医学博士)

オクノクリニック 総院長

専門分野:慢性疼痛、モヤモヤ血管に対する血管内治療、カテーテル治療・動注治療、画像診断(MRI・エコーを活用した精密な痛みの診断)

2006年3月、慶應義塾大学 医学部 卒業。2008年より放射線科医として血管内治療に従事し、2012年3月、同大学大学院医学研究科博士課程を修了(研究テーマ:「病的血管新生」)。同年4月より江戸川病院にて運動器疾患に対する血管内治療を専門に担当。2014年には同院「運動器カテーテルセンター」センター長に就任。2017年10月、神奈川県・センター南にて「オクノクリニック」を開院。

現在東京を中心に全国10院を運営するオクノクリニックの総院長。運動器カテーテル治療の専門医として、長年にわたり痛みに悩む患者の治療に取り組んでいる。

慢性痛についてのお問い合わせ・診療予約

![オクノクリニック [新規予約受付時間]10:00-16:00[休診日]日曜日](images/tel2.jpg)

![オクノクリニック [新規予約受付時間]10:00-16:00[休診日]日曜日](images/tel1.jpg)